前回の記事では…

ラグビーの本質が「プレー選択」にあること、 そして「判断」という言葉を使わない理由についてお話ししました。

・ラグビーのプレーで何が行われているのか

・普段使っている「判断」という言葉が持つ意味

を理解できていればOKです!

さて今回は、【実践編】です。

「判断」から「選択」という言葉にチェンジしていきましょう!

・考えてラグビーをして欲しい

・コミュニケーション能力の高い選手になってほしい

そう願い、「考えてラグビーをしろ!」と声掛けをしているコーチをたくさん見てきました。

ただ「考えろ!」と言うだけでは実現は難しいかもしれません。

コーチがやるべきは、「考えてラグビーをするやり方を伝授していくこと」です。

普段のコーチの声掛けで選手は大きく変化していきます。

今回の【実践編】で、 「選択」という言葉を使う具体的なメリット5個と、その実践方法を紹介します。

ぜひグラウンドで実践して欲しいと思います。

【この記事でわかること】

- 「選択」という言葉を使う具体的なメリット5個

- 実践方法は簡単!→「判断」から「選択」へ変えるだけです。

①コーチの「問いかけ迷子問題」が解決する

コーチングをする中で、

「問いかけが重要なのは理解してるけど、選手に何て問いかけたらいいんだろう…」

「もっと活発なコミュニケーションを取りたいのに…」

と頭を抱えたことはありませんか?

私はこれを勝手に「問いかけ迷子問題」と呼んでいます。

この問題、実は簡単に解決できます。

答えはシンプル。

「コーチの使う言葉を『判断』から『選択』に変える」だけです。

そもそも、コミュニケーションの基本は「対話」です。

コーチからは「良い問いかけ」が必要とされます。良い問いかけには良い答えが返ってきますが、逆に回答ができないような曖昧な「問いかけ」では、「対話」は発生しません。

それはコーチの自己満足な発言で終わってしまいます。

「そんな当たり前なこと、わかってるよ…」そう思いますよね?

では、実際の現場で、「良い問いかけ」が実践できているでしょうか?よくある二つの例を見てみましょう。

もちろん想像した場面なので、多少脚色していますが、似たような場面には遭遇したことがあるはずです。

指示的な問いかけばかりしていませんか?

- コーチ:「前見て判断して。もっとパスを回していかないと。わかった?」

- 選手:「はい!」(特に対話になっていない…)

これは指示的な問いかけの典型です。

「はい」か「イエス」でしか答えられない問いかけなので、「対話」にはなりません。

さらに、具体的なアクションに繋がらない可能性もあります。

問いかけるフリをしていませんか?

- コーチ:「なんでそんな判断するんだ?!」(問いかけているつもり)

- 選手:「…」(答えられない→これは質問ではないから)

- コーチ:「なんで誰も答えられない?練習でやってきただろ…」

まるで問いかけているように見えて、実は選手を追い詰めているだけ。

これでは選手は答えづらく、対話が生まれるはずもありません。

もちろん、これらのやり方自体が全面的に悪いわけでは決してありません。

・やるべきことを明確化する

・選手の背中を押す

という意味で必要な場面もあります。

ただ、コーチが意図をもってその声掛けができているか、

そして同時に選手もその意図を理解できているか、が大事です。

「判断」から「選択」に変えてみましょう!:オープンクエスチョンの活用

「選択」という言葉を使うと、「対話」をすることが劇的に簡単になります。

先ほどの例を「判断」から「選択」に変えてみましょう。

- コーチ:「さっきの場面では、キャリーを選択したけど、自分たちには他に何の選択肢があるの?」

- 選手:「パスです。あとはキックとか?」

- コーチ:「そうだね。それじゃあ、その中でどの選択肢が最適だったと思う?」

- 選手:「パスかもしれません。でもさっきはパスできなかったんです」

- コーチ:「パスを選択する理由は?」

- 選手:「外側の選手にスペースがあったからです」

- コーチ:「それでもパスを選択できなかった理由は?」

いかがでしょうか?

一旦ここまでにしますが、まだまだ「対話」が続きそうですよね?

このように「選択」を使用することにより、コーチが「何を問いかけるのか」が明確になります。

選手との建設的な「対話」が生まれます。

選手からしても、問いかける内容が明確なので、「答えやすい問いかけ」になります。

コーチが選手に対し、「選択」について問いかけをするのが良いです。

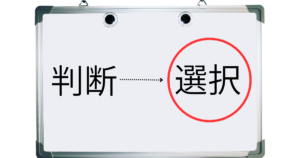

「問いかけ迷子問題」の答えは、以下の問いかけにおよそ集約されます。

- 自分たちは何の選択肢をもっているのか (What)

- どれが最適な選択肢なのか (Which)

- なぜその選択をしたのか or させられたのか (Why)

- 誰が選択するのか (Who)

- いつ選択するのか (When)

- どうやって選択するのか (How)

- 次は何をするのか (Next Action)

これら5W1Hを用いたオープンクエスチョンを中心に問いかけることができます。

その上で、「次は何をするのか」という具体的な行動(Next Action)にまで深掘りできます。

「5W1Hを用いたオープンクエスチョンを活用して、選手の考えを引き出す」

これは多くのコーチが知っていることではあると思います。

しかし、同時に「実践が難しい」と考えているコーチも多くいると思います。

そのように考えているコーチにこそ、「選択」という言葉を使って欲しいです…‼

コーチの「問いかけ」が簡単にレベルアップしていきます!

②チームトークが活発になります:「修正」という言葉にも注意が必要です

「選択」という言葉を使うことは、コーチ側だけでなく、選手自身にも大きなメリットをもたらします。

それは、選手の自律性を育み、チームトークの質とプレーの精度を向上させることにつながります。

コーチからの問いかけが「選択」にフォーカスされることで、

選手たちの間でも自然と「選択」を軸にしたコミュニケーションが生まれるようになります。

問いかけ内容がシンプルで分かりやすいため、選手たち自身でチームトークができるようになっていきます。

選手が練習の時から、

「どんな選択肢がある?他にないかな?」

「この選択で合ってるかな?」

と、お互いに「選択」について具体的に話していると、試合中も普段と変わらないコミュニケーションが自然に生まれます。

試合で大事なのは、普段の練習と同じようにやることです。

多くのコーチが試合中に「修正しろ!」と声をかけているのではないでしょうか。

しかし、「修正しろ」という言葉もまた、時に曖昧で具体的な行動(アクション)に繋がりにくく注意が必要です。

「修正」という言葉をより細かく正確に表現します。↓

「修正」とは、

「自分たちのプレー選択について振り返り、次以降に最適なプレー選択をするための行動(アクション)」です。

- 「このプレー選択は良かったから、続けよう。でも相手が違うことしてきたら、違う選択をしよう」

- 「このプレー選択はうまくいかなかったから、次は違う選択肢を取ろう」

「選択」を軸に考えることで、選手たちはトライ後、次のセットプレーまでの間、ウォーターブレイク中などの短い時間でもチームトークができます。

試合をしながら選手自身で状況を分析し、「最適なプレー選択をするための行動(アクション)」の機会を見つけられるようになります。

「選択」を軸にしたコーチングをしていくと、

選手がプレーの一つひとつを「選択の結果」として捉えることができるようになります。

これにより、チームトークの内容が「漠然と考える」ことから「自分たちの選択肢を確認し、どの基準で選択するか」という、具体的かつ前向きな話し合いへと変わっていきます。

結果として、次以降のプレーにそのトークの内容がダイレクトに反映されるようになるので、

周囲から見れば、まさに「自分たちで考えてプレーしているチーム」に見えるようになるでしょう。

③選手のメンタリティの変化:ポジティブな内省ができる

「選択」という軸は、「選手のメンタリティ(思考や気持ち)」にも変化をもたらします。

特に結果が良くなかった時、いわゆる失敗した時です。

判断ミス=失敗、ダメなもの、してはいけないもの、怒られるもの

ネガティブなイメージとして考えられています。

「選択」を軸にしている場合、大きく変わります。

「選択ミス」=学び、教訓、次につながるもの、楽しむもの

ポジティブなイメージに変化させることが可能です。

選手は

「なぜあの選択をしたのか?」

「他にどんな選択肢があったか?」

「次により良い選択をするにはどうすればいいか?」

と、ポジティブな内省を深めることができます。

「判断ミス」という言葉で終わらせず、「次回のより良い選択」へと思考を繋げられます。

成功についても同じことが言えます。

「選択」を軸にすると、成功は偶然ではなく、

数ある選択肢の中から最適なものを「選択」できた結果である

と選手自身が認識できるようになります。

また次も同じように成功するかはわかりません。

「もし次に相手が違うプレーを選択してきたら、今度は他の選択肢で勝負できるように準備しておこう」

とさらに次の駆け引きを楽しむことができます。

ラグビーの面白さは、この駆け引きにあると言っても過言ではありません。

これが、選手の主体的な成長を促す鍵なのです。

④練習メニューを作ることが簡単になる:おすすめはオプションAB練習法(詳細は別記事)

「練習メニューを作るのは本当に大変…」

そう感じているコーチは多いのではないでしょうか。

何をどのようにすれば効果的で、そして楽しく練習できるのか…。

コーチ全員が日々頭を悩ませ、模索していると思います。

「プレー選択」がラグビーの本質であることを理解することで、

練習メニューを作るのがぐっと簡単になるんです。

私が提唱する「オプションAB練習法」は、

この「プレー選択」の視点から練習を分解して考えます。

効率的に効果的なメニュー作成を可能にします。

この考え方一つで、練習メニュー作成の悩みが大きく軽減されるはずです。

簡単に説明すると、

「試合で発揮できるように「選択」の練習を段階的に行いましょう」

というものです。

具体的な練習の組み方や「オプションAB練習法」の詳細については、今後別の記事で詳しく解説する予定です!

⑤自信をもってコーチングができる

最後に、最も大切なメリットです。

「選択」を軸にしたコーチングは、

コーチが自信をもってコーチングできるようになる

という大きなメリットがあります。

なぜか?

それはコーチのやるべきことが明確になるからです。

- 選択肢を作る・考える(選手と一緒にやって良い!)

- 選択する練習をする(例:オプションAB練習法)

- 選手には選択について問いかける

- 徐々に選手へチームトークを委ねていく

この4つをコーチはシンプルに実践していくだけです。

怒鳴る必要も、威圧的になる必要も特にありません。

コーチは堂々とファシリテーター(支援者)としてサポート役に徹することができます。

選手が中心となり、主体的に参加することで、「自律したチーム」になります。

まさに「プレイヤーセンタード」が実践できると思います。

まとめ:「判断」から「選択」へのチェンジがコーチングを変える

この記事では、

「判断」から「選択」という言葉へチェンジで得られる具体的なメリットと実践方法の一部を解説しました。

- コーチの「問いかけ迷子問題」が解決し、問いかけが簡単になる

- 選手同士も対話がより建設的になり、チーム力がアップする

- 練習メニュー作成が「プレー選択」の視点から劇的に簡単になる(詳しくは別記事)

コーチが変われば、選手も変わります。

その変化をよりポジティブにする言葉が「選択」です。

そんな大きな可能性を持つ「選択」という言葉をぜひグラウンドで実践して欲しいと思います!

そして次回は、

「判断」から「選択」へ:コーチングをもっと楽しくする言葉の力とコーチの成長【コーチ成長編】

コーチ自身の成長と、「コーチングがもっと楽しく」なる秘訣について、さらに詳しく深掘りしていきます。